Quién no ha oído hablar del choro del Puerto, ese personaje corajudo que no duda en ofrecer combos, que es bueno para la juerga, duerme con un ojo abierto y siempre gana. Todos, pues es un personaje legendario. Puede llamarse Negro Cornelio, Choro Guzmán o ser el vecino de al frente; como sea sus historias serán siempre temerarias y llenas de picardía. El hecho que Valparaíso haya sido un puerto de recalada, con Barrio Chino y marineros extranjeros, hace que su imaginario sea rico tanto en historias de tabernas como en aquellas marinas. Si a eso le sumamos su pasado cosmopolita de inmigrantes franceses, ingleses, alemanes, españoles, italianos, etc., se tiene por resultado una colectividad con más leyendas que hechos.

Según el maestro Víctor Rojas Farías, autor de Valparaíso, el Mito y sus Leyendas, todos los porteños perciben lo cuentero de su ciudad. Es entretenido ver cuando llueve cómo bajan sillones y colchones como si fueran barquitos de papel por la calle Cajilla, o saber que para llegar desde Camino Cintura al plan puedes usar el sistema para salir de laberintos, siempre doblando a la izquierda alternando dos y una. Lo cierto es que su geografía y asentamiento urbano le han otorgado a Valparaíso la calidad de ciudad mítica.

Las animitas milagrosas se llevan buena parte del crédito a la hora de mantener el mito vivo. Rojas afirma que ésta es la ciudad con mayor cantidad por habitantes. En el Barrio Puerto está Rosita, la animita de los indigentes. Como todos estos pequeños templos, poco importa desde cuándo está o quién fue, lo que vale son sus milagros y pertenencia a la comunidad. En el callejón de los meaos, el pasaje Muñoz Hurtado, hay una animita anónima que ha sido sacada varias veces pero siempre vuelve a aparecer. Luego de la trágica explosión de 2007 en calle Serrano, se construyó una animita en memoria de los fallecidos. La ciudadanía la protege, los transeúntes se detienen a observarla y ya se puede leer a un costado:- Respete este lugar santo. Se está formando su leyenda.

De estos altares espontáneos, el más famoso es el de Emile Dubois en el Cementerio Playa Ancha. Dubois fue fusilado en 1907 sentenciado a muerte por asesinar a un señor de la alta sociedad e intentar hacer lo mismo con otro. ¿Homicida a sangre fría, ladrón que robaba para dar a los pobres o simplemente inocente? Su leyenda tiene muchas versiones pero quienes lo visitan concuerdan en algo, que es milagroso. Dubois llegó a lo máximo que puede aspirar un fusilado: ser santo de veneración popular.

Pero así como hay gente que acude a las animitas para pedir favores benignos, los hay quienes van para hacer maleficios. Es el caso de la tumba de Martín Busca, que data de 1945. Cuenta la leyenda que este hombre era paupérrimo y de un día para otro se convirtió en millonario. Había hecho un pacto con el diablo: fortuna a cambio de su alma una vez muerto, a penas su cuerpo tocara tierra.

Su mausoleo en el Cementerio Playa Ancha es abierto, hay que subir dos peldaños para entrar en él. Su ataúd es una gran caja de cemento levantada en el aire por cuatro patas de dragón (con seis dedos; el número del diablo). El piso tiene cuatro capas y su techo ovalado está pensado para resistir terremotos. Es decir, Martín Busca se las ingenió para que su cuerpo nunca tocara tierra. El hombre en vida fue un buen hombre, ayudó a quien pudo con su fortuna. Pero el mal rodea su sepulcro, en espera que algo pase y pueda llevárselo. Es por eso que quienes hacen brujería ocupan este lugar para conectarse con el diablo. Prueba de ello son las cruces y estrellas que dibujan sobre su ataúd, raspando el cemento con una moneda.

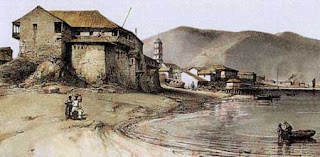

Una de leyendas clásicas de Valparaíso es la de la Piedra Feliz. No se sabe quién fue la primera, pero sí que muchas mujeres se han quitado la vida tirándose al mar desde allí. Es un lugar suicidante, explica Víctor Rojas, es decir que tiene energías que llaman al suicidio y, en este caso, a las féminas. Hace ya más de veinte años la dinamitaron para aminorar su altura, pero de vez en cuando vuelve a hacer noticia. Otra famosa historia trata sobre la Cueva del Chivato, donde habitaba el demonio hecho animal. Ubicada entre la Plaza Aníbal Pinto y El Mercurio de Valparaíso, en tiempos en que el mar llegaba hasta la calle Esmeralda, su leyenda nace de los naufragios que sufrieron los españoles en el siglo XVII. Siglos después, ya formada la ciudad y ganado terreno al mar, se construyó un camino que pasaba justo por fuera de la caverna; los porteños lo hacían muertos de miedo. Finalmente, el peñón fue dinamitado.

La Estatua de la Justicia a los pies de los tribunales de Valparaíso, también es objeto de leyenda. Su origen es claro: es una representación muy atípica de la equidad, por lo tanto, debe tener una historia detrás. Y dice así, el virrey del Perú tiene un hijo que peca de soberbia y brutalidad. Mata a un inocente plebeyo que lo derrotó en un juego de adivinanzas. El padre en vez de castigarlo lo ausenta del Perú por un tiempo, sabiéndose injusto. Años más tarde, cuando el virrey está por morir, manda a hacer una estatua de la Justicia que realmente representara su reino. El resultado: una mujer sin vendas en los ojos, de actitud altiva, con una mano apoyada en la cintura y sosteniendo en la otra la balanza y la espada, como si no importaran.

Cristo de La Matriz

Después de muchísimo tiempo, el extraño monumento habría llegado a manos chilenas y a Valparaíso, para saludar a los abogados justo antes de sus juicios. Pero un poco más hacia el sur, existe una representación que es mucho más importante, el Cristo de La Matriz. Es el único mito de la ciudad, pues a diferencia de las leyendas hace referencia al fin de los tiempos.

Esta figura sacra tiene dos orígenes legendarios. El primero dice que fue un obsequio del rey de España, Felipe II, luego que el pirata Francis Drake destrozara la capilla La Matriz; el segundo, que después de un terrible temporal, que destruyó al humilde puerto, llegó esta escultura desde el mar, devolviendo la esperanza a los pobladores. Sin embargo, el rasgo mítico se lo da otra historia: el Cristo solía tener la cabeza alta, miraba hacia su Padre en el cielo, pero debido a los pecados que ocurrían a su alrededor, en el Barrio Chino, fue agachando la cabeza. Sólo siete días antes del juicio final, volverá a alzarla en advertencia de que queda poco tiempo para redimirse.

El Cristo de la Matriz es importante para la comunidad porque fue ésta quien lo eligió como patrono. Es el personaje afectivo más efectivo en nuestra ciudad desde hace siglos: a cada terremoto, incendio, guerra, maremoto, ¿dónde se va la gente a llorar?– dice Rojas Farías. El Cristo desplazó la efigie del escudo de Valparaíso, la Virgen de Puerto Claro. Su devoción es inmensurable, por eso es mito y no leyenda. Aunque como dice el maestro Farías, el mito de Valparaíso es Valparaíso, por ser una ciudad con cuento.